第一原理計算による

ナノスケール構造体の量子輸送予測

大阪大学大学院工学研究科 小野倫也・広瀬喜久治

新しいウィンドウで開く

近年、デバイスのサイズの微細化が進むにつれ、ナノスケールの構造体の電気伝導に対する興味が高まってきています。

通常の金属や半導体などのマクロスケールにおける固体中の電気伝導では、

電子は、

不純物やフォノンとの衝突などによるエネルギーの散逸を伴う非弾性散乱を繰り返しながら伝導するために、

電場の大きさに比例する速度に落ち着きます。

その結果、

オームの法則が成立し電気伝導(electric conductance)は導線の長さに反比例し、

断面積に比例します。

一方、

平均自由行程より短い導線を電極で結んだようなナノスケール構造体では、

電子の大部分は散乱されずに構造体の端から端まで弾道的(ballisitic)に透過することができるので、

通常の巨視的な固体の拡散的な(diffusive)輸送特性とはかなり趣の異なる伝導現象が発現されます。

たとえば、

巨視的な系では隠されていた電子運動のコヒーレンスが顕著になり、

コンダクタンスの量子化、

非線形な電流‐電圧特性、

クーロン・ブロッケード効果など、

さまざまな特異な物性が現れてきます。

このような電気伝導は、

ナノデバイスの新しい動作原理として利用できるものとして期待されています。

実験では、

ナノスケール構造体の電子輸送特性は、

走査型トンネル顕微鏡(Scanning tunneling microscopy; STM)やブレークジャンクション、

リソグラフィーといった技術を用いて電極間にナノスケールの間隙を作成し、

その間に挟まれた原子鎖や分子を流れる電流を測定することによって得られます。

金属原子鎖系では、

量子接点を引き伸ばしていくと電極間に数原子からなる原子鎖が形成されます。

この原子鎖のコンダクタンスは電極間距離に対して高さがG0(=2e2/h;eは電気素量、hはプランク定数)の階段状の振舞いをすることが金の量子接点について最初に報告されました。

その後、

多くの金属でコンダクタンスの量子化が確認されました。

また、

分子系に関しても、

ベンゼンチオールやDNA分子、

自己組織化単分子膜1層のコンダクタンスなども報告されています。

分子系については、

結果にはまだ検討の余地があると思われていますが、

新たな機能を持つ材料の候補として興味が持たれています。

一方、

計算物理の分野でも、

これまでは人工的なモデルを仮定した計算が中心であったのですが、

近年の計算機および計算手法の発展により、

このようなナノスケールでの電子輸送特性の予測することが可能になってきました。

特に、

これまで行われてきた実験の理論的裏づけや未知のナノスケール構造体の持つ電子輸送特性の予測が精力的に行われてきています。

ここでは、

われわれの最近の研究から、

STMの探針と試料間における電子輸現象の例を紹介し、

原子構造や電子状態がどのように電子輸送現象に影響するかを解説したいと思います。

走査型トンネル顕微鏡におけるトンネル電流の解析

近年、

STM像の形成理論としてよく用いられている近似理論では説明できない例が報告されてます。

たとえば、

Si(001)表面に水素や塩素分子が解離吸着すると、

それらの原子が吸着しているシリコンダイマーの方が何も吸着していないダイマーより高く見えるはずですが、

STMでは逆に原子が吸着しているダイマーの方が低く見えます。

ここでは、

STMの原子に立ち返って、

アルミニウム探針と水素終端化されたSi(001)表面からなるモデルを用い、

試料表面との間に試料電圧-2.0Vをかけたときに流れるトンネル電流をOBM法で計算し、

その電流量をもとにトンネル電流量マップ、

いわゆるカレント像を作成しました。

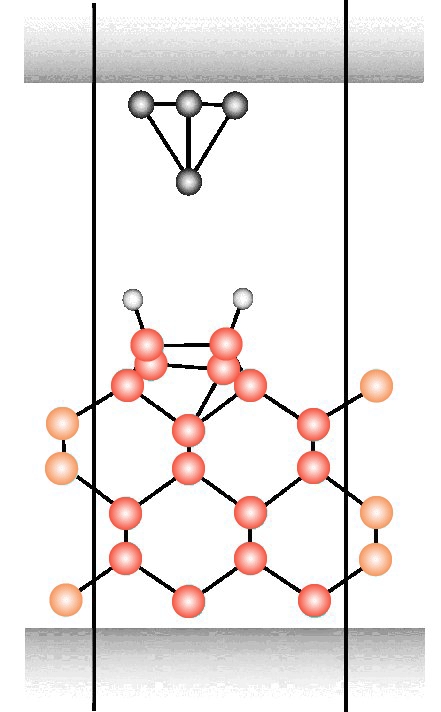

第7図に本研究で用いた計算モデルを示します。

|

|

|

| 図7 トンネル電流の計算モデル。

ピンク色球はシリコン原子、白色球は水素原子、灰色はアルミニウム原子を表す。

|

|

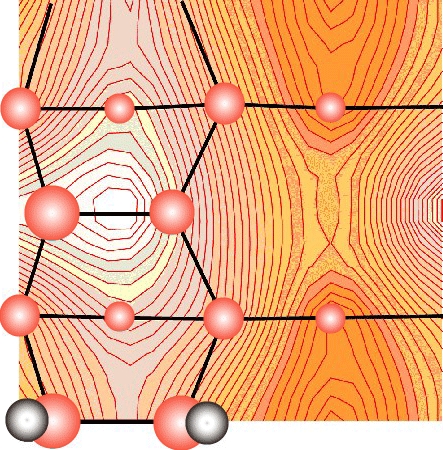

図8 水素終端化Si(001)表面のSTMカレント像。

トンネル電流量が多いところを薄く、

少ないところを濃く表示している。

|

第8図では、

実験から得られた結果と同様に、

水素原子が吸着しているシリコン・ダイマーの方が、

水素原子が吸着していないシリコン・ダイマーより空間的に低く観測されることを示しています。

このことより、

従来の理論からでは説明できなかった水素が解離吸着したSi(001)表面のSTM像をトンネル電流を計算することで再現することができました。

次に、

水素原子が吸着したダイマーおよび吸着していないダイマーのどの部分を電子が流れているかを調べました。

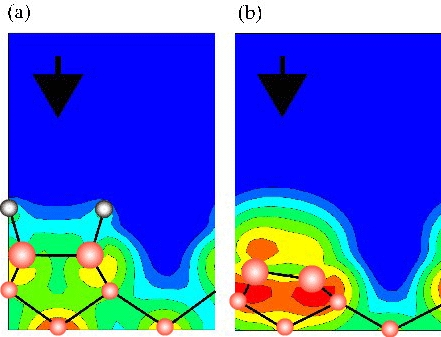

トンネル電流に関与している電子の電子密度分布を第9図に示します。

|

| 図9 トンネル電流に関わる電子の空間密度分布。

試料側から入射した電子の分布を示す。

|

以前の研究では、

水素が吸着したダイマー上に探針があるときの方がトンネル電流が少ないのは、

水素原子がダイマーに吸着することによりできたSi-H間のσ結合のエネルギー準位が下がり、

Si-H間の状態密度分布が小さくなることが原因と考えられていたが、

本計算の結果より、

ダングリングボンドが水素吸着により安定化され、

電子の流れへの寄与が小さくなることが原因であることがわかった。

固体物理11 Vol.39 2004 p144に詳細があります。